¡ATENCIÓN!  Madre e hija desaparecen en las montañas de California — 4 años después, la verdad sale a la luz por accidente…

Madre e hija desaparecen en las montañas de California — 4 años después, la verdad sale a la luz por accidente…

Madre e hija desaparecieron en las montañas de California — cuatro años después, la verdad salió a la luz por puro accidente

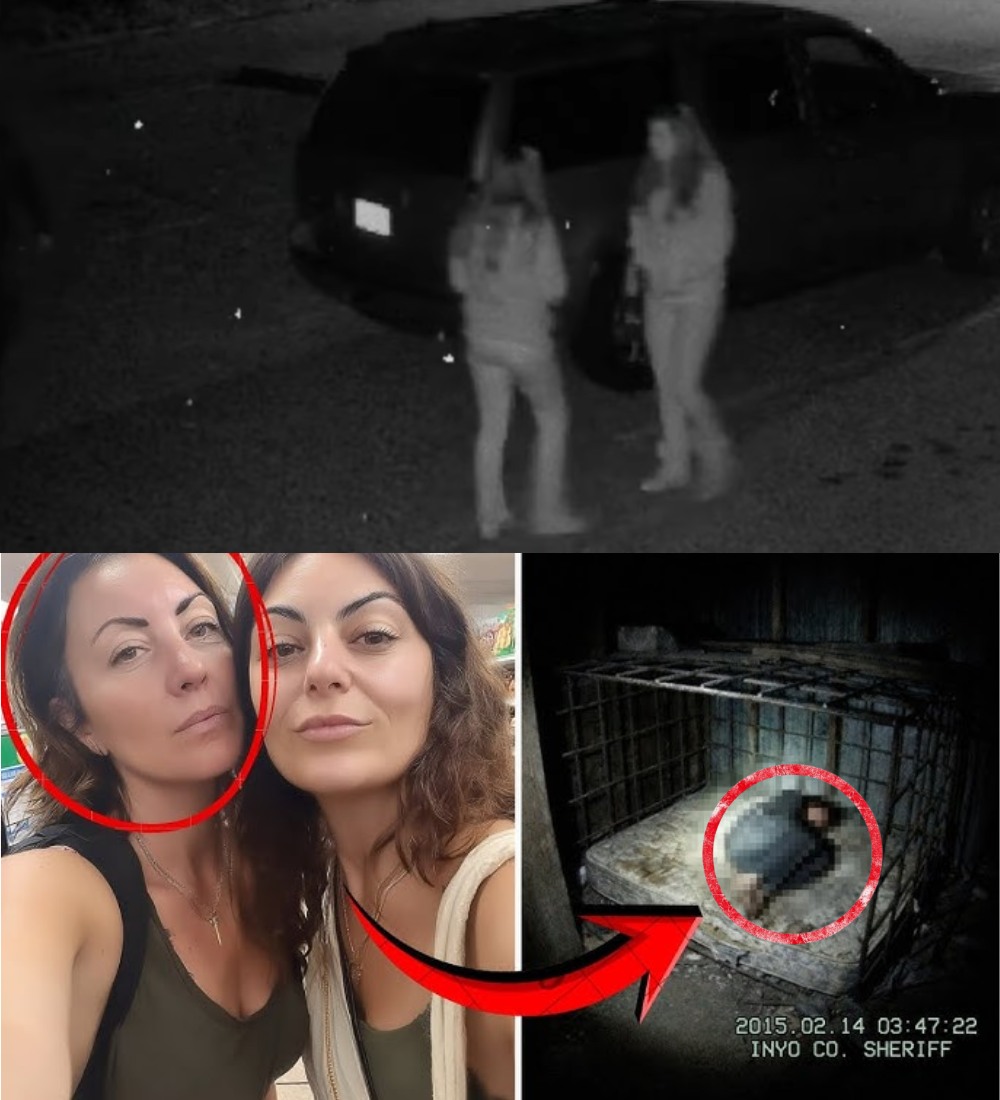

Nadie recuerda una despedida dramática. No hubo presentimientos, ni llamadas extrañas, ni palabras finales cargadas de miedo. Aquella mañana fue normal, casi insignificante. El cielo estaba despejado, el aire frío y limpio, y las montañas parecían tranquilas, inmóviles, como si no escondieran nada. La madre ajustó la mochila, la hija se quejó del frío, rieron por una tontería y comenzaron a caminar. Fue la última vez que alguien las vio siendo ellas mismas.

Al principio, cuando no regresaron, nadie entró en pánico. En esas montañas era común perder la señal, extender una caminata, improvisar. Pasaron las horas, luego la noche, y el silencio empezó a volverse pesado. El teléfono no sonaba. Los mensajes no se entregaban. La inquietud creció como una sombra lenta. Al amanecer del día siguiente, la preocupación ya era miedo.

Las búsquedas comenzaron rápido y con fuerza. Patrullas, helicópteros, voluntarios, perros rastreadores. Se revisaron senderos, barrancos, ríos secos. Se gritó sus nombres hasta quedarse sin voz. Se revisaron cámaras, registros de parques, movimientos bancarios. Nada. No había huellas claras, no había ropa, no había sangre. Era como si la montaña las hubiera absorbido sin dejar marca.

Con el paso de las semanas, el tono cambió. Ya no se hablaba de rescate, sino de recuperación. Los expertos comenzaron a explicar lo obvio: el clima, la fauna, el terreno. Un accidente. Una caída. Hipotermia. Era más fácil aceptar una tragedia que enfrentarse al vacío total de respuestas. La familia se aferró a cualquier posibilidad, incluso a las más dolorosas, porque al menos ofrecían un final.

Pero las montañas no entregaron cuerpos. Ni uno solo.

Pasaron los meses. Luego los años. El caso se archivó, como tantos otros. De vez en cuando alguien lo mencionaba en foros, en charlas de senderistas, como una historia inquietante más. Una madre y su hija que simplemente desaparecieron. El tipo de relato que hace que la gente mire el bosque con desconfianza.

Hasta que, cuatro años después, algo rompió el silencio.

No fue una investigación oficial. No fue una confesión. No fue una llamada anónima. Fue un error. Un accidente mínimo. Un objeto fuera de lugar encontrado por alguien que no estaba buscando nada. Un detalle tan pequeño que durante años pasó desapercibido, y que, sin embargo, contenía la llave de toda la historia.

Cuando las autoridades regresaron a la zona, lo hicieron sin expectativas. Pensaban encontrar restos, quizás algún objeto olvidado. Lo que encontraron fue algo peor: señales de permanencia. Rastros de vida prolongada. Indicios de que alguien no solo pasó por allí, sino que se quedó. Mucho tiempo.

La idea resultaba incómoda. Inaceptable para algunos. ¿Cómo era posible que dos personas, una de ellas una niña, hubieran sobrevivido durante años en un entorno tan hostil sin que nadie las viera? ¿Cómo pudieron esconderse de búsquedas tan extensas? ¿Por qué no intentaron volver?

Cada respuesta traía una pregunta más oscura.

Los investigadores comenzaron a reconstruir una rutina invisible. Refugios improvisados, fuego controlado, desplazamientos calculados. Nada de eso parecía producto del pánico. Era adaptación. Disciplina. Silencio. La madre había tomado decisiones difíciles, decisiones que, vistas desde fuera, rozaban lo incomprensible. Pero allí, en la montaña, lejos del mundo, las reglas eran otras.

Y lo más perturbador no era que hubieran sobrevivido.

Era que, en algún punto, dejaron de querer ser encontradas.

La hija creció allí. Aprendió a leer el bosque, a escuchar lo que otros ignoraban, a desconfiar de cualquier ruido humano. El mundo exterior se volvió un recuerdo borroso, casi irreal. La madre, consumida por la culpa y el miedo, eligió protegerla a cualquier precio, incluso si eso significaba desaparecer para siempre.

Cuando la verdad empezó a emerger, no lo hizo de golpe. Fue fragmentada, confusa, contradictoria. Cada pieza revelada hacía la historia más inquietante. No hubo un momento exacto en que todo se rompiera. Fue un proceso lento, silencioso, como la montaña misma.

Y lo que finalmente salió a la luz no ofreció consuelo.

Porque no todas las desapariciones terminan con muerte.

Algunas terminan con algo peor.

…Cuando los investigadores aceptaron la posibilidad de que madre e hija no solo hubieran sobrevivido, sino vivido allí durante años, la historia dio un giro incómodo. Ya no se trataba de una búsqueda tardía ni de un error trágico. Se trataba de una elección. Y eso era mucho más difícil de explicar.

El primer indicio serio apareció en un lugar que había sido revisado antes, pero de forma superficial. Una grieta natural entre rocas, invisible desde arriba, protegida del viento y del frío. Allí no había restos humanos, pero sí algo mucho más inquietante: orden. Piedras colocadas como barrera, ramas cruzadas de forma intencional, cenizas antiguas mezcladas con capas nuevas. No era un refugio ocasional. Era un hogar.

Los expertos comenzaron a entender que la madre no había improvisado. Ella conocía la montaña. Sabía cómo desaparecer en ella. Cada decisión parecía calculada para no dejar huella, para confundir rastreos, para no repetir caminos. Se movían de noche, evitaban senderos, aprendieron a escuchar antes de ver. El bosque no era un enemigo; era un aliado.

La hija, que había salido siendo una niña, se convirtió allí en otra cosa. No salvaje, como algunos medios quisieron insinuar, sino distinta. Sus hábitos, su forma de moverse, incluso su postura corporal se adaptaron al entorno. El miedo inicial se transformó en desconfianza permanente. Las voces humanas, lejos de ser alivio, se volvieron amenaza. En su mente, el mundo exterior era peligro.

Hubo un momento clave que los investigadores reconstruyeron a partir de marcas, objetos y una lógica perturbadora: el instante en que regresar dejó de ser una opción. No fue una noche de terror ni un ataque. Fue una suma de pequeños fracasos. Un intento fallido de volver al sendero. Un encuentro lejano con otros excursionistas que las obligó a esconderse durante horas. Una herida menor que se infectó. Cada evento reforzó la idea de que salir significaba morir.

La madre eligió entonces lo único que podía controlar: quedarse.

Durante años, se movieron dentro de un radio limitado, como si el mundo fuera solo ese fragmento de montaña. Construyeron rutinas. Recolectar. Esperar. Callar. La niña creció con reglas simples: no responder a voces, no seguir sonidos, no confiar en nadie. El silencio se volvió una forma de supervivencia.

Cuando finalmente alguien encontró la pista que reabrió el caso, lo hizo sin saberlo. Un objeto arrastrado por la lluvia, fuera de su sitio original. Algo pequeño, personal, imposible de ignorar. Ese detalle obligó a mirar de nuevo donde ya se había mirado. Y fue entonces cuando la verdad empezó a escapar del bosque.

Pero lo más perturbador vino después.

Al analizar el tiempo, los desplazamientos y las señales, surgió una posibilidad inquietante: no estuvieron solas todo el tiempo. Había indicios de observación. Rastros que no coincidían con ellas. Presencias fugaces, nunca confirmadas, pero suficientes para generar una pregunta que nadie quiso formular en voz alta: ¿alguien más sabía que estaban allí?

La montaña, una vez más, no respondió.

Cuando el caso se cerró definitivamente, no hubo conferencia triunfal ni alivio colectivo. La verdad era demasiado ambigua. Demasiado incómoda. Porque aceptar lo ocurrido significaba admitir que, a veces, desaparecer no es perderse… es escapar.

Y que no todos los que faltan quieren volver.

Cuando por fin la pista se convirtió en acción, nadie estaba preparado para la realidad que encontró tras la hojarasca y las piedras: una cabaña minúscula, semioculta bajo un derrumbe, con una entrada cubierta por ramas tejidas tan cuidadosamente que, a simple vista, parecía parte del bosque. No era el tipo de refugio improvisado que hacen los excursionistas por unas noches; era una vivienda pensada para durar, para pasar inviernos. Adentro, había pruebas de vida: recipientes limpios, vestigios de comida curada, una manta de lana bien doblada, y en una pared, la inocente colección de dibujos infantiles que una niña podría haber hecho… solo que entre ellos se encontraban mapas rudimentarios, marcas de recorridos y notas en la misma letra que la del papel hallado cuatro años atrás. La cabeza de quienes rompieron la calma tratando de entrar dio vueltas en un mismo pensamiento: no estaban frente a dos personas perdidas, sino ante dos humanos que habían elegido ser invisibles.

La madre apareció primero, sin gritar, sin sorpresa; su mirada tuvo la dureza pulida de quien ha tenido que tomar decisiones extremas y vivir con ellas. La hija, más cerrada en sí, sostenía la chaqueta con la que tantos recuerdos se habían tejido. No hubo abrazo de bienvenida, solo un silencio tenso como una cuerda a punto de romper. Cuando los rescatistas y policías dijeron su nombre, la mujer respondió con voz seca: “Lo sabemos. Vinieron. ¿Qué quieren de nosotras?” No era la pregunta de alguien que cree en rescates heroicos; era la pregunta de una persona que entiende que ser hallada equivale a perder algo que se eligió —la seguridad, la autonomía, el control sobre el miedo que antes dominaba sus noches.

Las negociaciones fueron torpes y frágiles. A un lado, equipos mandados por la ley con el deber de proteger; al otro, una madre y una niña que habían aprendido a leer los silbidos del viento como si fueran señales de casa. En medio, la prensa —porque siempre hay alguien que olvida la prudencia— empezó a filtrarse, a susurrar certezas sin conocer el precio. Llegaron los trabajadores sociales, los médicos, las cámaras, las preguntas que no respetan cicatrices. Se ofreció ayuda. Se ofreció retorno. Se habló de procesos de reinserción, de alojamiento, de pagar por lo perdido. Nada de eso calmó a la mujer. Para ella, la idea de volver significaba abrir heridas que había cerrado con cemento: la mirada de su propia familia, la incredulidad, la burocracia del trauma.

Hubo quien creyó que bastaría una noche en una cama de hospital y un plato caliente para que todo volviera a su cauce. No fue así. La primera gran consecuencia del “ser encontradas” no fue la exposición, sino la desposesión. La madre vio cómo su refugio, su estrategia de supervivencia, su identidad nueva, se fracturaba bajo la lupa. Las preguntas de médicos y policías la empujaban a reconstruir un relato que no deseaba recordar; la hija, obligada a narrar fragmentos de días donde la rutina había sido su única ley, retrocedía cada vez que alguien intentaba ponerle un sello que no era suyo —“víctima”, “rescatada”, “traumatizada”. En esos intentos de clasificación, perdieron una parte esencial: la que les permitía decidir.

El coste fue tangible y cruel. La niña fue separada temporalmente de su madre para “evaluaciones” que duraron semanas; profesionales insistieron en la necesidad de atención psicológica intensiva. La madre se encerró en una bronca muda que la consumía lentamente; rechazó turnos de terapia, rechazó la compañía. Varios vecinos del pueblo cercano, al enterarse, vinieron a mirar con ojos que mezclaban lástima y sospecha. La prensa no perdonó: titulares sensacionalistas, entrevistas mal llevadas, preguntas impertinentes sobre rituales, sobre culpabilidades. Había quienes exigían explicaciones legales; había quienes, con menos maldad, exigían apoyo humano. Entre medias quedaron ellas, la madre con la rabia de quien se vio obligada a vender su silencio por la atención pública, la hija con el desconcierto de quien ya no sabe si aquel abrigo que apretó durante años es ahora un objeto de curiosidad o una reliquia de su propia historia.

Con el paso de los meses, la vida fuera del refugio resultó ser otra forma de asedio. Las ayudas prometidas tardaban, las acusaciones sutiles crecían: ¿por qué no buscaron antes? ¿cómo sobrevivieron sin ayuda? Los profesionales, con buena voluntad y poca experiencia real en lo que implica un desarraigo forzado, trazaron planes que parecían escritos por gente que no había sabido lo que era ocultarse. Se propusieron reintegrarlas en la escuela, en la sociedad, en la normalidad que otros daban por hecha. La niña, que había crecido a la sombra de una madre decidida a protegerla a cualquier precio, ahora debía aprender a aceptar que su vida tenía que volver a un patrón que para ella sonaba ajeno, peligroso.

El precio final del hallazgo no fue una sanción legal ni un juicio moral rotundo; fue, paradoxalmente, la pérdida de la posibilidad de decidir su destino. La madre, agotada por la presión, cayó enferma. No fue una enfermedad dramática, sino una suma de noches sin dormir, de ansiedad sin pausa, de sentirse constantemente observada. Murió en una cama de hospital rodeada de profesionales que escribían cartas póstumas sobre “abandono” y “resiliencia”, mientras la hija, apenas adolescente, se debatía entre el duelo y la rabia. La noticia de su muerte alimentó tanto la compasión como la sospecha: algunos la lloraron como a una mujer que eligió proteger lo impensable; otros la criticaron por negar a la niña una vida “normal”.

La hija sobrevivió. Creció con el fantasma de una casa prestada por el bosque, con historias de noches interminables y con la sensación habitual de que el mundo que la reclamaba no estaba hecho para ella. Rechazó entrevistas salvadoras, rechazó títulos que la colocaban como “héroe” o “víctima”. En secreto, algunas veces regresó a la cabaña: no para vivir, sino para hablar en voz baja con las paredes y con el viento, para comprobar que lo que fue suyo no había sido completamente borrado por la curiosidad ajena. Conservó la chaqueta hasta que, ya adulta, la dejó en el nicho donde la encontraron por primera vez —no como ofrenda, sino como un cierre personal—, y entonces, al alejarse, sintió que la montaña guardó silencio por unos segundos, un silencio que era menos hostil que antes, más comprensivo.

La historia convirtió a la comunidad en un espejo deformado: mostró la necesidad humana de explicar lo inexplicable, pero también desnudó la crueldad con la que la sociedad trata a quienes rompen sus normas implícitas. “Encontrarlas” no fue un acto de benevolencia sin precio; fue una operación que arrancó partes de ellas y dejó visibles las costuras, las cicatrices, la fragilidad. Porque en el rescate hay también violencia: la de obligar a alguien a volver a un lugar que ya no le pertenece. La montaña, por su parte, volvió a su estado de indiferencia. Las sendas se cerraron, las voces apagaron, y lo que quedó de la historia fue una advertencia sobre los límites de la ayuda y el peligro de confundir salvación con imposición.

Años más tarde, algunos dicen ver a veces, desde lejos, a una figura joven caminando con paso decidido por un sendero apenas marcado, como si fuera una mezcla de ciudadana y memoria. No busca cámaras ni declaraciones. Lleva un abrigo viejo que no es el mismo, pero en la forma en que lo abraza se puede leer la huella de esa chaqueta que tanto tiempo la sostuvo. Otros evitan el lugar donde la cabaña estuvo, no por miedo a fantasmas sino por respeto a lo que una vez fue elegido: un rincón donde dos personas inventaron una manera de estar juntas, fuera de las reglas, fuera del ojo público.

Al final, la verdad que emergió cuatro años después no dio cierre heroico ni justicia contundente. Dio, en cambio, un relato incómodo: la confirmación de que la supervivencia puede tomar la forma de desaparecer y que, cuando el mundo insiste en encontrar, a veces lo que consigue es despojar. La pregunta que quedó flotando, entonces, no es quién tuvo razón ni qué debió hacerse distinto, sino si la sociedad está dispuesta a aceptar que la elección de no volver también puede ser una forma de protegerse, aunque el precio sea alto. Y mientras algunos buscan una moral clara, la montaña devuelve solo viento, hojas y, a veces, un silencio que parece decir: hay cosas que solo se comprenden si se las escucha sin prisa, sin cámaras, sin juicios.